Wolf: Weniger Hektik, mehr Herdenschutz

Die Zahl der Nutztierrisse ist im letzten Jahr zurückgegangen – trotz mehr Wölfen. Die Schweiz ist also auf gutem Weg mit dem Herdenschutz. Abschüsse werden den Herdenschutz dabei nie ersetzen können.

Der WWF will das konfliktarme Zusammenleben von Menschen und Grossraubtieren in der Schweiz fördern. Auf dem Weg dorthin ist vor allem der Schutz der Schafe notwendig – hier liegt deshalb ein Fokus unserer Arbeit.

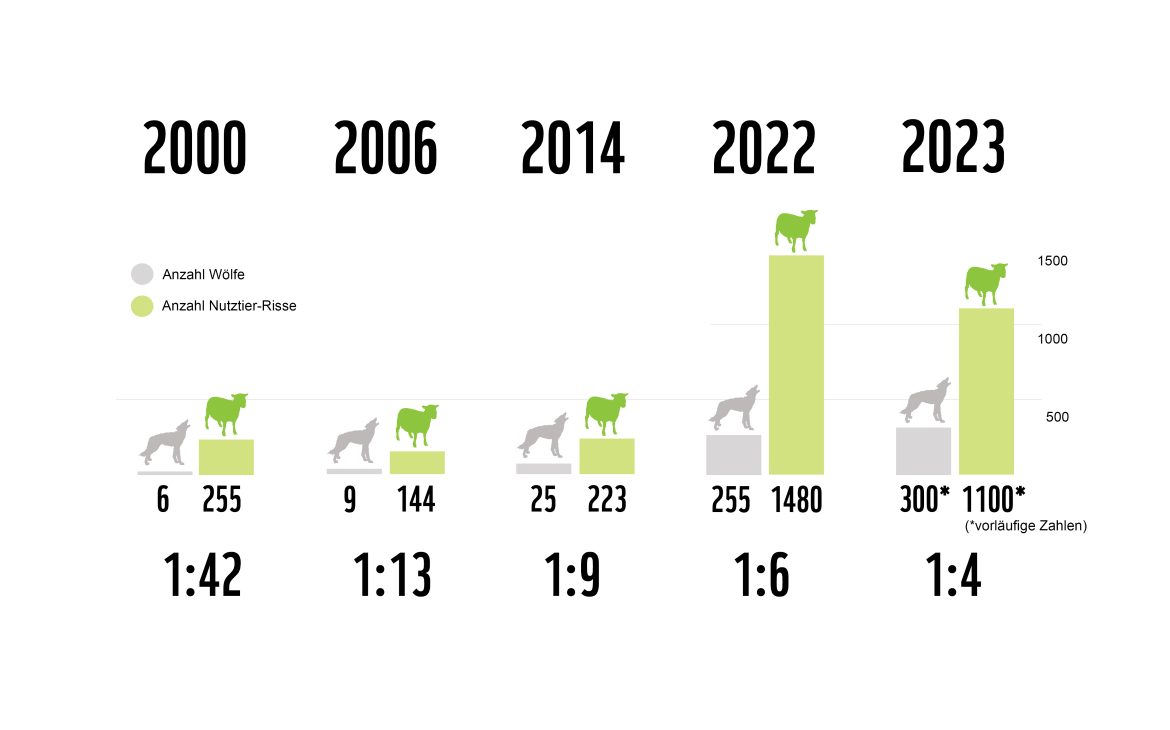

Dort, wo der Herdenschutz fachgerecht umgesetzt wird, zeigt er auch Wirkung. Wenn auch der Wolfbestand weiterhin leicht zunimmt, geht die Anzahl der Nutztierrisse nun schon das zweite Jahr in Folge zurück. So gibt es nicht nur weniger Risse pro Wolf, sondern auch insgesamt weniger Risse. Zu verdanken ist dieser Trend in erster Linie dem kontinuierlich ausgebauten Herdenschutz.

Die neue Jagdverordnung setzt verstärkt auf Abschüsse

Durch eine Verordnungsänderung wurden Anfang 2023 erstmals auch präventive Abschüsse erlaubt, wenn Schäden durch Wölfe drohen. Abschüsse sind jedoch nur dann sinnvoll, wenn ein etablierter Herdenschutz situativ nicht greift. Der Grossteil der Nutztierrisse durch Wölfe geschieht weiterhin bei ungeschützten Herden. Die Erfahrungen in der Schweiz und Europa zeigen eindeutig: Herdenschutz lässt sich nicht durch eine verstärkte Abschusspolitik ersetzen.

Die Verordnung bringt jedoch beträchtliche Unsicherheit mit sich, was ihre Vereinbarkeit mit übergeordnetem Recht betrifft. Drohende Schäden müssen plausibel und der lokale Bestand nicht gefährdet sein. Dabei eine minimale Anzahl von Wolfsrudeln auf zwölf festzulegen – verteilt auf verschiedene Regionen, sogenannte Kompartimente – ist Willkür und hat mit Artenschutz nichts zu tun. Dieser Wert ist rein politisch festgelegt und widerspricht wildbiologischen Erkenntnissen.

Wie geht es jetzt weiter?

Der WWF erwartet von den Kantonen, dass sie – wie bisher praktiziert – auf der Basis von Fachkompetenz, Ausgewogenheit und Verhältnismässigkeit agieren. Ihre Arbeit erhält mit dem neuen Jagdgesetz und der Verordnung zusätzlichen Handlungsspielraum im Umgang mit dem Wolf. Gezielte, zeitnahe Eingriffe gegen schadenstiftende Rudel können zu einem Rückgang der Schäden an Nutztieren führen.

Geplante Wolfsabschüsse 2024

Am 1. September 2024 startete zum zweiten Mal die Periode der proaktiven Wolfsregulierung. Einige Kantone (aktuell GR, SG, TI, VS, VD) haben beim Bundesamt für Umwelt (Bafu) Regulierungsgesuche für bestimmte Wolfsrudel eingereicht. Mehrere Gesuche aus Graubünden und dem Wallis wurden bereits gutgeheissen. Weitere Gesuche sind noch in Prüfung (Stand 12. Sept. 2024). Sobald die Kantone die Abschüsse behördlich verfügen, können der WWF und andere beschwerdeberechtigte Organisationen die Abschussverfügungen auf ihre Rechtmässigkeit prüfen.

Wie im Jahr 2023 prüft der WWF den Beschwerdeweg dann, wenn es darum geht, unklare Rechtsfragen zu klären und für einen rechtskonformen Umgang mit der geschützten Tierart Wolf zu sorgen. Das Instrument der Beschwerde dient weder dem Selbstzweck noch als Verhinderungsinstrument. Ob es auch 2024 Beschwerden geben wird, entscheidet und kommuniziert der WWF innerhalb der 30-tägigen Beschwerdefrist. Einzelne Regulierungsabsichten werden wir in der Zwischenzeit nicht kommentieren.

Braucht es mit der neuen Jagdverordnung noch den Herdenschutz?

Die aktuelle Jagdverordnung schürt unnötig falsche Hoffnungen. Auch mit der neuen Jagdverordnung werden die Betroffenen zum Schluss kommen, dass kein Weg an einem konsequent umgesetzten Herdenschutz in zumutbarem Ausmass vorbeiführt. Dafür müssen Bund und Kantone unbedingt die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen.

Im Jahr 2000 wurden pro Wolf rund 42 Schafe gerissen. Diese Zahl ist inzwischen auf noch rund vier Risse pro Wolf und Jahr gesunken (siehe Grafik). Dort, wo Herdenschutz fachgerecht umgesetzt wird, wirkt er in aller Regel.

Warum braucht es den Wolf in der Schweiz?

Der Wolf ist als heimische Tierart in die Schweiz zurückgekehrt. Er hat nicht nur ein unveräusserliches Existenzrecht, sondern er erfüllt auch wichtige Funktionen im Ökosystem.

So wirkt er im Wald einem hohen Verbiss durch Hirsche, Gämsen und Rehe entgegen, indem er deren Verhalten beeinflusst. Dies kann die Waldentwicklung fördern, und die Präsenz des Grossraubtiers kann dazu führen, dass sich seltene Baumarten lokal erholen können. Nicht umsonst spricht sich der Schweizer Forstverein klar für den Wolf aus. Leider haben hierzulande die Interessen des Waldes im Vergleich zu jenen der Landwirtschaft einen schweren Stand.

So setzt sich der WWF ein

Letztlich muss das Zusammenleben in den betroffenen Regionen möglichst konfliktfrei und langfristig funktionieren. Dafür braucht es Perspektiven, Wissen und Kooperation. Hier setzt der WWF an: